秋日清晨,青海省果洛藏族自治州班玛县境内的玛可河林区空气清冽,墨青色的树木被晨雾笼罩在玛可河两侧的群山上。沿着河谷一路向南,绿水氤氲,灌木葱郁,不时跳出岩羊等野生动物,为寂静的山林增添不少生气。

玛可河林区位于青海、四川两省交界地带,总面积10.18万公顷,平均海拔3600米,最高海拔超过5000米,是长江流域大渡河源头面积最大、分布最集中、海拔最高的天然原始林区。

玛可河林场美景。新华社发(薛蒂摄)

1965年,玛可河林场正式建场。玛可河林业局副局长陶永明说,当时为了支援经济建设,大量木材被砍伐。据统计,1965年至1998年间,70多万方树木被采伐。

老一辈林业人这样描述过去砍伐的场景:用油锯和人工手把锯放倒树木的声音就像在放炮;为了加快树木运送,当年还有专门的索道;高峰时期,每天约有60辆东风车进入林区向外运送树木,偏僻的林场可谓“车水马龙”。

35岁的白海鹏是玛可河林业局班前林场副场长,他的父亲白生忠也是曾经的伐木工。“当时很多木材通过木筏子这种水运的方式输送至下游,也会用汽车运至西宁、四川等地。”父子俩聊天时,白生忠这样回忆。

改变发生在1998年。

当年,青海省颁布关于停止天然林资源采伐的通告,玛可河林业局启动天然林资源保护试点工程建设,林区由森工采伐、木材生产经营转变为森林资源保护与培育。这一年,曾是森林工人的玛可河林业局班前林场副场长的朱福海在“启动天保工程、造福子孙后民”的石碑前留影。

这场转型并非一蹴而就。停伐意味着生产方式的彻底改变,许多职工和依赖林区的群众一度感到迷茫。起初,在巡山力量极其有限的情况下当地每年都能发现盗伐相关案件,只因为盗伐一根碗口大的木头能挣不到10元钱。

玛可河林场美景。新华社发(薛蒂摄)

三江源地区是长江、黄河、澜沧江的发源地,被誉为“中华水塔”,玛可河林区是三江源自然保护区十八个保护分区之一,也是长江流域上游重要的水源涵养区。

58岁的居俄乐是班玛县亚尔堂乡王柔村的牧民,2005年成为玛可河林业局的生态管护员,他负责的管护区域面积达6000多亩,涵盖原始森林、高山草甸和珍稀野生动物栖息地。“起初,我们在巡山时遇到盗伐案件,经常和盗伐者发生口角,他们还偷偷放掉我巡护时摩托车的汽油。但现在,政府和管护员已形成保护合力,不仅打击了盗伐事件,也促成了林草共生的新局面。”居俄乐说。

陶永明说,老一辈牧民尝试向有限的耕地要生产力,年轻的牧民开始将眼光投向林下经济,贝母、羌活、羊肚菌等特色物产走出深山。

玛可河林区共有2乡9村,居住农牧民7126人。近十年来,林草部门通过生态管护、人工造林、苗木培育等累计为群众创收6000余万元,建立起群众参与、群众得利的林业惠民模式。目前林区共聘用牧民生态管护员259人,每人年固定收入2.16万元。“我们手把手为林区牧民传授树种育苗和中藏药材、珍稀菌类等产业种植技术,不断夯实乡村振兴发展产业基石。”陶永明说。

在玛可河60年的岁月年轮中,10万公顷林场、7000多个农牧民经历了从砍伐树木到保护森林、从“要我保护”到“我要保护”的转变。

带上酥油、糌粑和水壶,沿着一条曲折的山路,记者坐上摩托车随来自灯塔乡格日则村的生态管护员东哇俄本体验他的巡山之旅。摩托车到不了的地方,他们只能徒步前进,趟过溪流,跨越木桥,冬季爬冰卧雪都是他们的日常。

“平日我们两人一组,需要到沟里做好日常巡护和监测。冬春季节,我们主要做好森林防火,夏季,我们要监测虫害,记录见到的野生动物,看到家乡生态变得越来越好,我们充满干劲。”东哇俄本说。

如今,科技力量也为传统护林装上“智慧翅膀”。

面对广袤的林区,仅靠人力远远不够。近年来,玛可河林业局积极探索“科技赋能林草”之路。“人巡、车巡、无人机巡”的巡查巡防模式已建立,重点生态环境领域设置了高清摄像头。

去年10月,“森林草原资源保护及防火预警监控系统”上线。“这套系统很智能,夜晚通过红外线监测,有烟雾识别功能;白天是可见光监测,能基本实现林场和管护站区域的全覆盖。”技术人员说,这意味着人迹罕至的深沟远山,也有了“永不疲倦的眼睛”。

林场生态管护员在查看手机拍摄的照片。新华社记者 李琳海 摄

无人机巡护、红外相机监测野生动物、GPS定位巡护终端已成为护林员的“新装备”。就连居俄乐这样的老管护员,也主动学习,成为当地首批掌握红外相机监测技术的护林员。

数字是最好的保护例证。20年来的保护和造林,林区累计完成人工造林11.5万亩,森林抚育22万亩。森林覆盖率从森工时期的51%增长到69.58%,提高了18.58个百分点,森林蓄积量从420万立方米增加到480万立方米,增长了60万立方米。

随着整体生态环境趋好,当地珍稀动植物资源恢复迅速,成为名副其实的“高原生物基因库”。

目前林区有野生脊椎动物58科180种,其中国家一级野生保护动物有金钱豹、雪豹、白唇鹿、马麝、金雕等12种,国家二级保护野生动物有棕熊、猞猁、马鹿、藏马鸡等33种;玛可河内还分布有极度濒危珍稀水生动物--川陕哲罗鲑。专家介绍,作为栖息在高山溪流水域的顶级掠食物种,该物种是反映水域生态系统健康状况的重要指标。

截至目前,玛可河林区共发现森林植物67科297属984种,其中红花绿绒蒿、桃儿七等被列入国家野生植物保护名录。

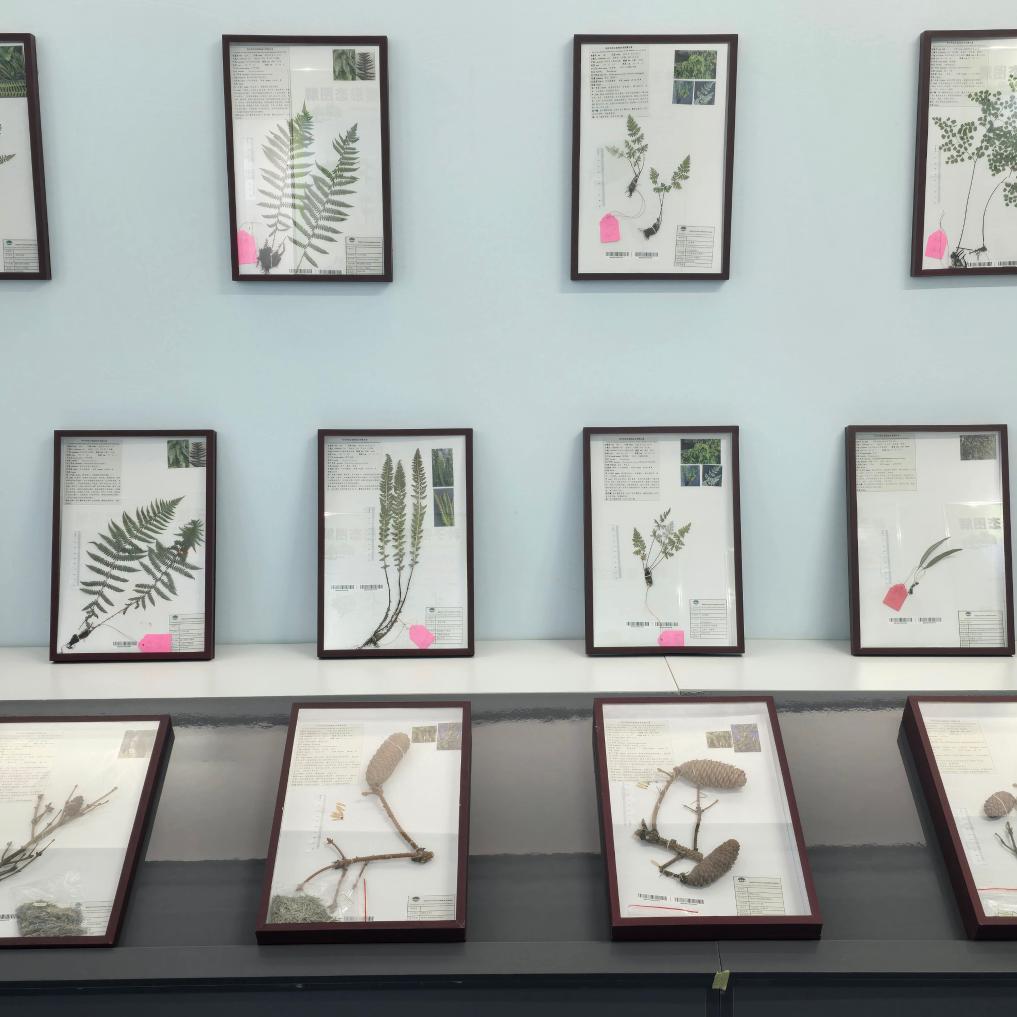

林场内展示的植物标本。新华社记者 李琳海 摄

“玛可河林区野生动植物及森林资源的整体恢复,为长江源头地区创造了平衡、多样、日益趋于原真的生态环境。”青海省林业和草原局局长杜平贵说,得益于长江源区植被覆盖率的稳步提升,当地水土流失大幅减少。

监测显示,近年来青海向下游输送水量呈增长态势。2015年至2024年,青海平均出境水量达722亿立方米,较多年平均出境水量增加了21%;近5年,三江源水体与湿地生态系统面积净增加309平方公里,水源涵养量年均增幅6%以上。

策划:卫铁民 刘畅

记者:李琳海

新华社对外部

新华社青海分社 联合制作

中国故事工作坊 出品